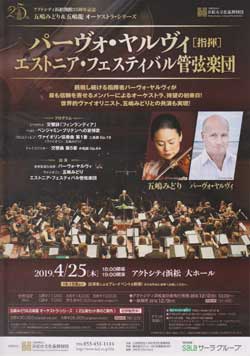

| 初来日のコンサート(1987年?・16歳?)を聴いて以来、僕は五嶋みどりこそが、キーシン、ヴェンゲーロフ(肩を壊す前の)、と並ぶ天才少年(少女)だと確信しております。 五嶋みどりとエストニア・フェスティバル管弦楽団の名古屋公演は4月27日(土)に予定されています。 五嶋みどりさんリサイタルは何度も通いましたが、コンチェルトを実演で聴く機会は初めてで、さっそくチケットを購入しました。 ところがその後、同じ4月27日(土)には東京で笛田博昭さんがピンカートンを歌う《蝶々夫人》の藤原歌劇団公演があることが分かりました。 五嶋みどりさんと笛田博昭さんという究極の選択を迫られ、僕は困ってしまいました。 そして音楽雑誌をひっくり返し、この浜松公演を見つけたのでした\(^o^)/。 せっかくの浜松なので、浜松餃子とうな重を食べてから、会場のアクトシティに向かいました。  エストニア・フェスティバル管弦楽団 2019年4月25日(木)7:00PM アクトシティ浜松 大ホール ※6:15PM頃より五嶋みどり、パーヴォ・ヤルヴィ、安達真理による対談あり。 音楽監督&指揮:パーヴォ・ヤルヴィ ヴァイオリン:五嶋みどり シベリウス:交響詩「フィンランディア」 ペルト:ベンジャミン・ブリテンへの哀悼歌 プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 エストニア・フェスティバル管弦楽団は、毎夏エストニアで開催されるパルヌ音楽祭のオーケストラとして2011年に結成され、音楽監督パーヴォ・ヤルヴィのヴィジョンのもとでまたたく間に飛躍を遂げてきた。 「私たちが目指しているのは、機敏でフレキシブルな音楽家のグループを作ることであり、メンバーの半分はエストニア人、残りは私が知っている外国の音楽家の中からベストな人材を選びます」とパーヴォは語る。 エストニア各地で活躍する奏者に加え、パーヴォと縁の深いドイツ・カンマーフィル、パリ管、フランクフルト放送響などの奏者やフリーの奏者が招かれており、日本からも安達真理(ヴィオラ)らが参加している。 またパーヴォの妹マーリカ(フルート)ら、ヤルヴィ一族の音楽家たちも各セクションにいる。 エストニア・フェスティバル管弦楽団は今回が初来日となり、今日がその初日です。 ◇シベリウス:交響詩「フィンランディア」 意外なことに、各奏者にミスがあり、アンサンブルに難があるような気がしました。 プログラムに広瀬大介さんが「指揮者の指示を待たずに奏者が自発的な音楽作りに寄与し」と誉めておられますが、僕にはそれが「縦の線が合っていない」と聞こえるわけです。 『フィンランディア』自体が簡単な作品なので、あまり練習していないのでしょう。 ◇アルヴォ・ベルト:ベンジャミン・ブリテンへの哀悼歌 アルヴォ・ベルト(1935~)はエストニアを代表する作曲家である。 タリン音楽院に学び、わずかな音素材による短い動機の果てしない反復によった独自のミニマル風の書法を編み出す。 1977年に作曲された『ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌』もその作風により、鐘とと弦楽器により演奏される静かな曲。 難解というよりはスピリチュアルな印象の曲でした。 ◇プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調 ロシアの作曲家セルゲイ・プロコフィエフ(1981~1953)はぺテルブルグ音楽院在学中からその斬新な作風ゆえに異端児として知られた。 このヴァイオリン協奏曲は音楽院を卒業した翌年の1915年に着手され、1917年の夏に完成されている。 なかなか難しい曲でしたが、五嶋みどりさんは流石です。 最初のピアニシモから、2階最後席の僕の席まで音が飛んできます。 一つ一つの音に気を抜くことが無く、命が懸かかっているのでしょう。 技術的には恐ろしいほどに完璧。 一生忘れられない演奏を聴かせていただきました。 アンコールはバッハ:無伴奏バイオリンパルティータ第3番 プレリュードでした。 五嶋さんは現在、米国カーテイス音楽院で教鞭を執るほか、過去14年間ハイフェッツ・チェアを務めた南カリフォルニア大学ソーントン音楽学校をはじめ、北京中央音楽学院、上海音楽院など世界の主要音楽院や夏期講習のマスタークラスなどで後進の指導にも余念がない。 録音は「パウル・ヒンデミット作品集」は第56回グラミー賞最優秀クラシック・コンペンディアム賞(2013年)を受賞。 使用楽器はグァルネリ・デル・ジェス「エクス・フーベルマン」(1734作)。 ◇チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 パーヴォの踊るような指揮姿に見とれていました。 木管楽器の大きく身体を動かした演奏が印象的で、木管奏者8人が大きく身体を揺すりながら演奏する姿は、なかなか見ることが無い景色でした。 この曲自体が派手で盛り上がりやすい曲ですが、最後はパーヴォ祭りになっていました。 初来日、初日のコンサートは大成功だったと言えるでしょう。 ◇アンコール シベリウス:悲しきワルツ アルヴェーン:羊飼いの娘の踊り |