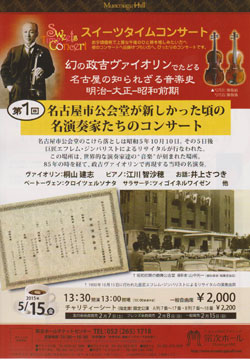

幻の政吉ヴァイオリンでたどる音楽史 第1回 =名古屋市公会堂が新しかった頃の名演奏家たちのコンサート= 2015年5月15日(金)1:30PM 宗次ホール ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第9番イ長調「クロイツェル」 メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調 作品64より ドビュッシー=ハイフェッツ:《牧神の午後への前奏曲》 サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン 桐山建志(ヴァイオリン)、江川智沙穂(ピアノ)、井上さつき(お話) 『日本のヴァイオリン王-鈴木政吉と幻の名器』を書かれた井上さつきさんによる、名古屋のクラシック音楽の歴史をひもとくシリーズの第1回です。 名古屋市公会堂のこけら落としは昭和5年10月10日。 その5日後の昭和5年10月15日に、巨匠エフレム・ジンバリストによるリサイタル(チラシ参照)が行なわれました。 当時の名古屋市公会堂は日本でも有数のホールで、世界的な巨匠たちがこのホールで名演を繰り広げました。 本日演奏された「クロイツェル」と「メンコン」は、ジンバリストの演奏会で演奏された曲です。 当時は協奏曲の伴奏をピアノがすることが、頻繁に行われていたそうです。 ドビュッシー=ハイフェッツ:《牧神の午後への前奏曲》は、昭和6年6月26日に行われたハイフェッツのリサイタルで日本初演された曲だそうです。 ヴァイオリンの桐山建志さんは2013年6月15日に「大江戸バロック」を聴いて、「このような素晴らしいヴァイオリニストが県芸にいるのか」と誇らしく思ったものですが、今日は普通に聞こえました。 政吉ヴァイオリンを使ったためかも知れません。 昭和34年(1959年)9月26日(土)夕方から深夜にかけて、「伊勢湾台風」が東海地方を直撃しました。 最大風速は40m/s以上、伊勢湾の満潮とも重なった高潮のため、死者5000人を超す大災害となりました。 あれは子供心にも怖ろしい体験でした。 その一ヶ月後、ウィーンフィルとの初来日を果たしたヘルベルト・フォン・カラヤンは、昭和34年(1959年)11月3日(火・祝)、に名古屋市公会堂で『伊勢湾台風被害「NHKたすけあい」特別公演』を行いました。 曲目は以下の通りだったそうです。 モーツァルト:交響曲第40番 シューベルト:交響曲第8番「未完成」 ヨハン・シュトラウス:喜歌劇「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:皇帝円舞曲 ヨハン・シュトラウス:アンネン・ポルカ ヨーゼフ・シュトラウス:円舞曲「うわごと」 ヨハン・シュトラウス:ポルカ「狩」 ヨハン・シュトラウス:ラデツキー行進曲 現在、名古屋のクラシックのメイン会場として公演が行われている愛知県芸術劇場は改装工事が行われるそうです。 コンサートホールは平成29年4月から、大ホールは平成30年4月からの利用が休止されるそうです。 つまり、2年後に名古屋音楽界は空前のホール不足に襲われるわけで、名古屋市公会堂が再び演奏会場として復活するかも知れません。 名古屋市公会堂は名古屋の花見の名所「鶴舞公園」にあり、3月30日(月)に撮影に行ってきました。 今年は天候不順で、花見の時期に晴れたのはこの日だけでした。

|