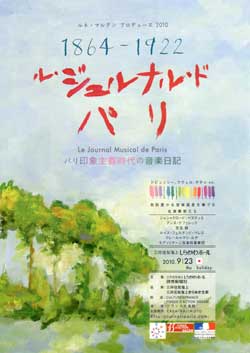

| 1854年から1922年にかけて、印象主義時代のパリで作曲された曲を年代順に演奏していくという大変趣味の良いコンサートです。 5つのコンサートに分けて、開演は11:00AMで、終演は9:30PMくらいという長丁場です。 今まで《グリークス》、《仮名手本忠臣蔵》、《義経千本桜》と長時間の観劇をしたことがありますが、コンサートは初めてです。  気合いを入れて座席に座りました。 しらかわホールは客席約700席。 通しのチケットを買った人は110人くらいだそうです。 ル・ジュルナル・ド・パリ ~バリ印象主義時代の音楽日記~ 2010年9月23日(木・祝) しらかわホール 『No.1』 11:00AM 1879年 フォーレ:ピアノ四重奏曲第1番ハ短調作品15(J-C.ペヌティエ/モディリアーニSQ) 1884年 フランク:前奏曲、コラールとフーガロ短調(C-M.ルゲ) 1890年 サティ:グノシェンヌ第1,3,5番(A.ケフェレック) 1893年 ドビュッシー:弦楽四重奏曲ト短調作品10(モディリアーニSQ) 『No.2』 2:00PM 1894/97年 フォーレ:ドリー組曲作品56(児玉桃/C-M.ルゲ) 1899年 ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ(A.ケフェレック) 1903年 ドビュッシー:版画(児玉桃) 1903年 ラヴェル:弦楽四重奏曲へ長調(モディリアーニSQ) 『No.3』 4:00PM 1905年 ラヴェル:鏡(A.ケフェレック) 1908年 ドビュッシー:子供の領分(C-M.ルゲ) 1908年 ラヴェル:夜のガスパール(児玉桃) 『No.4』 6:00PM 1905/08年 アルベニス:「イベリア」より第1巻・第2巻(L.F.ペレス) 『No.5』 8:00PM 1910年 ラヴェル:マ・メール・ロワ(A.ケフェレック/児玉桃) 1910年 ドビュッシー:前奏曲集第1巻より(C-M.ルゲ) 「デルフォイの舞姫」「帆」「雪の上の足あと」 「亜麻色の髪の乙女」「吟遊詩人」 1913年 フォーレ:夜想曲第11番(J-C.ペヌティエ) 1913年 フォーレ:舟歌第11番(J-C.ペヌティエ) 1914年 ドビュッシー:「古代のエピグラフ」(児玉桃/C-M.ルゲ) 1921年 フォーレ:夜想曲第13番(J-C.ペヌティエ) 1922年 ラヴェル:フォーレの名による子守歌(ロイック・リョー J-C.ペヌティエ) 驚いたのは、演奏するどのピアニストも、涼やかな珠を転がすような、美しい音色の持ち主であること。 ツィメルマンとか横山幸雄さんとか、有名ピアニストでも音色に不満を感じた僕ですが、今日は皆に感心してしまって、自分の耳がおかしくなったのかと思いました。 中でもアンヌ・ケフェレック(若い頃はさぞ美人だったでしょう)は素晴らしかった。 『亡き王女のためのパヴァーヌ』など普通に弾いても美しい曲ですが、彼女の演奏はもう一手間かかっているというか音楽が深いというか、しびれてしまいました。 ショパンのCDを買って聴いていますが、実に美しい演奏で、最高のショパンなのではないでしょうか。 クレール=マリ・ルゲはモデルにもなれそうな金髪美人。 児玉桃さんはスレンダーで美しい方でした。 ジャン=クロード・ペヌティエは髪の薄い肥満体でした。 ルイス・フェルナンド・ペレスは豪壮な、いかにも男性的な演奏をするピアニストでした。 ただ、アルベニスの曲は、僕には良く分かりませんでした。 曲ということでは、僕には面白くない曲もありましたが、それは作曲家のせいで (^_^; 、彼らの演奏が素晴らしかったことは間違いありません。 モディリアーニ弦楽四重奏団という怪しい名前 (^_^; のカルテットは、各楽器が統一された語り口を持ち、カルテットとして一つの楽器になった優秀なカルテットでした。 ラヴェルの弦楽四重奏曲が圧倒的に面白かったですね。 僕の席は後ろから2列目でしたが、演奏会も終わりに近づいた頃、最後列でこそこそと話し声が聞こえてきました。 後ろを振り返ると、そこにいたのはモディリアーニ弦楽四重奏団のメンバーで、挨拶されてしまいました (@o@) 。 彼らは「ブラヴォー!」を飛ばしていましたが、「ヴォー!」のほうにアクセントがあるんですね。 そのうちに演奏の終わったメンバーがこっそりと客席に入ってきて、仲間の演奏を一緒に聴いています。 最後の曲が終わり、舞台の上からペヌティエが仲間を呼びます。 僕は後ろにいるモディリアーニ弦楽四重奏団のメンバーに「行かなくて良いの?」とジェスチャーで聞いてみると、彼らはジェスチャーで「いやいや結構」と応えます。 しかしペヌティエに見つけられ、舞台に呼ばれてしまいました (^_^; 。 舞台に揃ったメンバーは、なおも客席に呼びかけます。 すると、最後列の僕と反対側の席に縮こまって座っていた人物が恥ずかしそうに立ち上がり、カバンを持って舞台に向かいました。 この人がディレクターのルネ・マルタンだったんですね。 後ろの席にも良いことがあるでしょう (^_^) ? 舞台に揃ったメンバーと長い一日を同じ空間で過ごした客席が、仲間意識で盛り上がった心温まるフィナーレでした。 |

「REVIEW10」に戻る ホームページへ