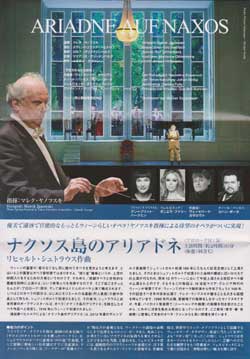

| 何回も書いていますが、《ナクソス島のアリアドネ》は僕にとって特別のオペラです。 あれは1980年8月19日、僕はザルツブルク音楽祭で、名前も知らなかったこのオペラを初めて見たのでした。  この年はカール・ベームのザルツブルグ音楽祭における最後のシーズンとなった年であり、エデイタ・グルベローヴァが「ナクソス島のツェルビネッタ」としてセンセーションを巻き起こした年でした。 しかし僕がノックアウトされたのはディーター・ドルンの演出でした。 ロココ風の装飾で彩られたシューボックススタイル(長方形)の小ホールを巧みに利用し、第二幕では客席の我々が祝宴の客となってしまうという秀逸な演出はベームのお気に入りでしたが、この舞台で僕はオペラ演出の魅力に取り憑かれてしまったんです。 最近では高額な来日オペラには行かない(広告が目に入らない)状態ですが、ウィーン国立歌劇場の《ナクソス島のアリアドネ》を見る機会もこれが最後かも知れないと思い直し、《わルキューレ》との2公演セットを購入しました。 A席 58,000円(記念に書いておきます) 当日、会場に空席があるのが不思議でした。 ウィーン国立歌劇場来日公演《ナクソス島のアリアドネ》 2016年10月25日(火)7:00PM  東京文化会館 指揮:マレク・ヤノフスキ 演出:スヴェン=エリック・ベヒトルフ 執事長:ハンス・ペーター・カンメラー 音楽教師:マルクス・アイヒェ 作曲家:ステファニー・ハウツィール テノール歌手/バッカス:ステファン・グールド 士官:オレグ・ザリツキー 舞踊教師:ノルベルト・エルンスト かつら師:ウォルフラム・イゴール・デルントル 下僕:アレクサンドル・モイシュク ツェルビネッタ:ダニエラ・ファリー プリマドンナ/アリアドネ:グン=ブリット・バークミン ハルレキン:ラファエル・フィンガーロス スカラムッチョ:カルロス・オスナ トルファルディン:ウォルフガング・バンクル ブリゲッラ:ジョゼフ・デニス 水の精:マリア・ナザーロワ 木の精:ウルリケ・ヘルツェル 山びこ:ローレン・ミシェル ウィーン国立歌劇場管弦楽団 「プロローグ」は後半の「オペラ」の舞台裏で、多くの人が登場しました。 舞台装置は豪華なのに、人びとの整理が上手く出来ていない感じでしょうか。 僕はカサロヴァが苦手なので、ハウツィールへのキャスト交代はありがたく感じました。 「オペラ」では、舞台の後ろに観客席があって、招待客たちが座っています。 しかしステージで演じるキャストは我々の客席に向かって歌うわけで、舞台上の招待客にはお尻を向けているという失礼な状態。 おかしなアイディアだと思いましたよ。 この「オペラ」自体が入り組んでいるのですが、ベヒトルフは物語を上手く整理できておらず、ますます難しく感じてしまいました。 ザルツブルク音楽祭で見たディーター・ドルン、バイエルン国立歌劇場のロバート・カーセンには較べるべくもありません。 これが現在のウィーン国立歌劇場が来日公演のために選んだ演出家なのか、と考えると、寂しくなってしまいます。 三人のニンフはバイエルン国立歌劇場の三人の方が素晴らしかったですね。 アリアドネのグン=ブリット・バークミン、バッカスを歌ったステファン・グールドは素晴らしい歌唱かと思いました。 ツェルビネッタのダニエラ・ファリーは2008年5月のウィーン・フォルクスオパー《こうもり》のアデーレで感心したのですが、バイエルン国立歌劇場の来日公演でもツェルビネッタを歌っており、今や世界のツェルビネッタでしょうか。 しかし、少し太ったようで、バイエルンのアクロバテックな振付は難しい状態になっているようです。 ヤノフスキはどうしてもベームと較べてしまいます。 スタンディングオベージョンで迎えられたベームが暗闇の中で指揮棒を振り下ろすと、オケピットから沸き上がった、柔らかな響きが忘れられません。 |