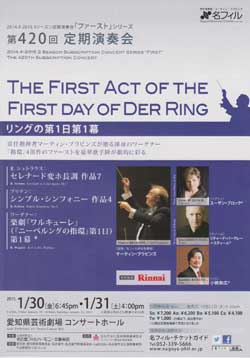

名古屋フィルハーモニー交響楽団第420回定期演奏会 <リングの第1日第1幕> 2015年1月31日(土)4:00PM 愛知県芸術劇場 コンサートホール 指揮:マーティン・ブラビンズ ジークリンデ:スーザン・ブロック ジークムント:リチャード・バークレー=スティール フンディング:小鉄和広 R.シュトラウス: セレナード変ホ長調 作品7 ブリテン: シンプル・シンフォニー 作品4 ワーグナー: 楽劇《ワルキューレ》第1幕 昨日(1月30日)に続いての鑑賞です。 今回の定期演奏会のお目当ては、もちろん後半の楽劇《ワルキューレ》第1幕ですが、前半の2曲もこれらの曲の最高レベルの演奏かと思いました。 1曲目はR.シュトラウスの『セレナード変ホ長調 作品7』、いわゆる『13管楽器のためのセレナード』でした。 フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラ・ファゴット、ホルン4の楽器編成で、奏者は半円形に並び、立ったままの演奏でした。 R.シュトラウス17歳の作品だそうで、演奏時間10分くらいの爽やかな美しい曲でした。 名フィルの管楽器奏者のレベルは高いと感心しました。 2曲目のブリテン『シンプル・シンフォニー』は弦楽合奏曲。 ファーストヴァイオリン6プルットの編成でしたが、この曲も立ったままで演奏され、見た目にも迫力がありました。 ブラビンズの指揮は、さすがお国ものというか、自家薬籠中のものというか、この曲について、これ以上の演奏を聴くことは無いでしょう。 昨日は深く瞑想的な第3楽章「感傷的なサラバンド」の後に拍手がありましたが(ロビーまで聞こえました)、今日は第2楽章「陽気なピッツィカート」の後に、一瞬拍手がありました。 『シンプル・シンフォニー』という名前にもかかわらず、その充実した重みに、前半だけでどっと疲れました。 名フィルの《ワルキューレ》といえば、飯守泰次郎さんの「さよなら公演」となった1998年3月22日(日)の超名演。 ブラビンズのワーグナーといえば、2013年7月19日の「常任指揮者就任披露定期演奏会」の《ニーベルングの指環》ハイライト。 この時には「ワーグナーにしてはスケールが足りないかな?」と思ったものです。 ステージ一杯にオーケストラ(第1ヴァイオリン8プルット)が並び、とくに上の段にずらりと並んだ金管楽器が圧倒的でした。 左からホルン4、トランペット3、バストランペット、トロンボーン4、チューバ、ワーグナーチューバ4。 僕はアマオケの団員だったので、オケピットの中では見ることが出来ない個々の楽器の活躍を、舞台上で確認できるのが実に面白かったですね。 舞台の両脇にそれぞれ2台の字幕板が設置され、P席でも字幕が読めるよう配慮されていました。 字も大きくなり、読みやすくなっていました。 前奏曲が始まり、追っ手から逃れたジークムントが下手(左)から現れます。 リチャード・バークレー=スティールはウィーンフィルのキュッヒルさんに似た風貌で、スーザン・ブロックの御主人だったことは後で知りました。 昨日に較べ声に疲れが見えるようで、ちょっと心配になります。 2日続けてジークムントを歌うのは大変なのだろうなと同情しました。 すぐに同じ下手からジークリンデが現れます。 スーザン・ブロックは、2013年に行われたブラビンズの「常任指揮者就任披露定期演奏会」でブリュンヒルデを聴いて、感心した記憶があります。 それ以前に、2002年3月31日に新国立劇場《ワルキューレ》で彼女のブリュンヒルデを見ているんですね。 彼女の声は昨日と同じく立派なものでした。 ジークリンデとジークムントの場面は、演技も付いてオペラになっていました。 やがて、上手(右)の扉からフンディングが現れます。 小鉄和広さんの声は大きく深みのある邪悪な声で、まったくフンディングにふさわしいものでした。 しかし、小鉄さんは真っ直ぐ正面を見て、歌い続けるだけ。 指揮者を挟んで左手ではオペラが演じられているのに、右手ではオペラが演じられていないんです。 この演技をしないことは小鉄さん自身のアイディアなのでしょうか? それともブラビンズの指示なのでしょうか? やがてフンディングの「寝床で俺を待て」という言葉で、ジークリンデはジークムントに一瞥を投げかけ(ノートゥンクの在処を示すため)、下手の扉に去って行きます。 つまり、こちらに寝室があるはずなんです。 そしてジークムントと話をした後、フンディングはジークリンデが待つ寝床に向かうはずなんですが、小鉄さんは上手の扉を出て行ってしまします。 ちょっと待てよ、ジークリンデがいるのは下手のベッドでしょう? 上手の扉を出て行ったら、待っているのは冬の嵐だよ。 そう考えると、最初のジークムントも上手のドア(こちらが外)から入ってくるべきでしたね。 ジークムントは一人舞台に残り、足下のミネラルウォーターを取り出し、音楽に合わせてキャップを外し、2口水分を補給して「ヴェルゼ!」に備えます。 「ヴェルゼ!」の山場を乗り切っても、最後の二重唱まで、まだまだ出番は続きます。 もう水分補給の機会はありませんでした。 やがてジークリンデが下手から現れ、ジークムントに「フンディングは眠り薬で眠っている」と語りかけます。 この時ジークムントはフンディングが出て行った上手の扉をふと見るんですね。 このさりげない演技には痺れました。 だからフンディングは下手の扉から寝室に行かなければならなかったんですよ。 ここから「一族の男たちが」「冬の嵐は去り」そして最後の「妻にして妹‥‥栄えよ!ヴェルズングの血よ! 」までは一気呵成。 ブラビンズと名フィルが創り出すワーグナーのジョットコースターのような濃厚な世界に、ひたすら酔ってきました。 さすがにバイエルン国立歌劇場、ミラノスカラ座など多くの劇場で経験を重ねてきた指揮者です。 僕は何も無い舞台で、どうやってノートゥンクを抜き取るのか、興味津々でした、 ジークムントが客席に手を差し伸べ、ジークリンデがそっと寄り添うと、そこにノートゥンクが見えるんですよ。 演技の持つ力とは凄いものです。 昨日のフィナーレは二人が見つめ合って最後に抱き合うというものでしたが、本日は二重唱の後で向き合って両手を握り合い、最後に抱き合うというように変更されていました。 2013年9月7日に上演された日本フィルハーモニー(指揮:ピエタリ・インキネン)の《ワルキューレ第1幕》のように、熱い口づけはありませんでした。 夫婦だと、かえって難しいでしょうか (^_^; 。 小鉄さんのように音楽に関係なく突っ立ったままでは、この感動は味わえないと思います。 今日のプログラム、R.シュトラウス、ブリテン、ワーグナーのいずれもが、最高レベルの演奏だったと言って良いでしょう。 その名演をもたらした常任指揮者ブラビンズを、我々は来年3月に失ってしまうのです。 名フィルにブラビンズ、セントラル愛知にレオシュ・スワロフスキーというこの1年は、名古屋のクラシック界にとって一つのピークになるような期待と、その後に対する不安があります。 今回の定期演奏会はCD化されるべきです。 ステージの前に2本のマイクが立っていたので、その可能性はあるでしょう。 セカンドヴァイオリン鬼頭俊さんのブログによれば、イングリッシュホルン奏者がインフルエンザにかかってしまい、エキストラはぶっつけ本番で舞台に臨んだそうです(@o@)。 |