《ジーザス・クライスト・スーパースター》終演後、ロイヤル・オペラ・ハウス(ROH)に寄ってみる。

この日の演目はバレエ《ロミオとジュリエット》(プロコフィエフ作曲)。

吉田都さんが出演するようで、並んでいる列には日本人も多く見られた。

それからピカデリーのジャパンセンター(本屋さん・日本人いっぱい)で、

朝日新聞、週刊ポスト(これが一番新しい週刊誌だかった から (^_^; )、文芸春秋(明日の飛行機用)を買って、£12(2400円)。

レスタースクエアまで行って、カフェで新聞を読む。

トップ記事は動燃解体とか。

ペルーの人質事件は未だ未解決。

その後、猿岩石のゴールとなったトラファルガー広場(イングリッシュ・ナショナル・オペラ /ENO の近く)を目指す。

広場に面したセント・マーティン・イン・ザ・フィールド教会では、6:30PMからバロックコンサートがあって、人が並んでいた。

10分でも聴いていこうかとも思ったが、ここでは2年前に室内楽コンサートを聴いたことがあるから、今回は止めておいた。

|

|

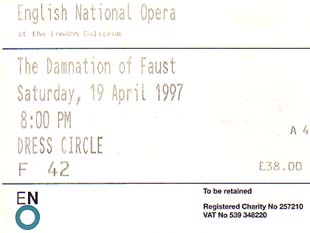

| コリシアム劇場 |

チケット |

風が強く寒かったので、早めにENOのあるコリシアム劇場に入る。

プログラムを買ったが、内容は分からないので、暇つぶしにロビーで週刊ポストを読んでいたが、おかしかったかな

(^_^;?

周りの人は皆プログラムを読んでいたな。

コリシアム劇場のエントランスロビーはROHよりもずっと立派。

ただ、驚いたことに、クロークが無かった。

地元の人もコートや荷物はひざの上に置いていた。

劇場内部は大変大きい空間で、4階までの座席が馬蹄型になっている。

壁の彫刻も立派で、建て替えの話があるそうだが、とんでもないことだ。

しかし、椅子はちょっとすり切れていたね。

ROHとの違いは、観客が普段着だということ。

僕もネクタイをせずに済ませてしまった。

この気楽な雰囲気は好きだな。

それから英語上演だということ。

日本ではROHより格下に考えられていると思うが(まあ実際そうなのかも知れないけれど)、上演のレベルは非常に高く本格的。

今までに、まだ3演目しか見ていないけれど (^_^;。

1997年4月19日(土)19:00

CONDUCTOR:MARK ELDER

DIRECTOR:DAVID ALDEN

FAUST A PHILOSOPHER:BONAVENTURA BOTTONE

MEPHISTOPHELES:WILLARD WHITE

MARGUERITE:LOUISE WINTER

BRANDER:GRAEME DANBY

ゲーテが《ファウスト》を書いたゲーテハウスは、数日前にフランクフルトで訪れたばかり。

ベルリオーズ作曲の《ファウストの劫罰》は、初めて見るオペラ。

というより、今回の予定が分かってからあわててショルティのCD(一番安かった)を買って2回通して聴いただけのオペラ。

そのような僕に、このような抽象的な演出は荷が重かった。

訳が分からない (^_^;。

DAVID ALDEN 演出のこのプロダクションは4月7日初演の新演出。

途中休憩はなく、2時間15分通しの上演。

舞台には真ん中を頂点とする三角形の大きい壁がある。

ここがファウストの書斎みたいだ。

《ハンガリー行進曲》の間、ファウストはたくさん積まれた本を、左の壁から右の壁に移している。

メフィストフェレスは、たしか紫のスーツを着て影のように現れる。

この人は黒人で、それがなかなか有効な場面かと思った。

やがて、中央が大きく開き、酔っぱらった学生たちが現れる。

やっとこれで話が分かるようになったかと思ったんだが、学生のリーダー・ブランデルは坊主頭の肥満体で半ズボンをはいていた (@_@)。

それから後は、何と言ったらいいのやら‥‥ (^_^;

『精霊の踊り』では舞台下手から、巨大な人形が現れ、ゆっくりと上手に向かって歩く (@_@)。

どれくらい巨大かというと、首から上は舞台からはみ出して見えないんだわね。

これがマルグリートの幻影だったようだ (^_^;。

『鬼火のメヌエット』では、ピエロや、ジャグラーたちが次々と現れる。

頭がたくさんある人物や、銀粉ヌード (^_^) も出てきた。

ここまでやってもらえば、さすがにこれが夢の世界か精神異常の世界だということは分かる。

そのうちに、拘禁衣を着た人たちが現れたから、たぶん精神病院なんだろうな、あれは。

で、訳の分からないまま終わってしまった (^_^;。

しかし、DAVID ALDEN の演出には、ボンの《パルシファル》(ギュンター・クレーマー)や フランクフルトの《フィデリオ》(クリストフ・マルターラー)に感じたような不快感はない。

とても舞台がきれいだし、不必要だと思われるものは無かった。

何と言ったらいいか、『演出家の意図を考えなくては』と思わせる演出ではあった。

また機会があったら、ALDEN 演出の舞台を見てみたいものだ。

もう少し、よく知っている演目でね (^_^;。

前のページへ 旅行記の最初へ ホームページへ 次のページへ

|