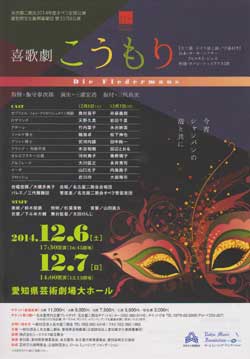

名古屋二期会 《こうもり》 2014年12月6日(土)5:30PM 愛知県芸術劇場 大ホール 指揮:飯守泰次郎 演出:三浦安浩 アイゼンシュタイン男爵:奥村晃平 ロザリンデ:天野久美 アデーレ:竹内葉子 ファルケ博士:鳴海卓 プリント博士:安河内誠 フランク:水谷和樹 オルロフスキー公爵:河村典子 アルフレード:大川信之 イーダ:山口光子 フロッシュ:岩川均 管弦楽:名古屋二期会オペラ管弦楽団 合唱:名古屋二期会合唱団 序曲の間にアイゼンシュタイン邸の玉突きシーンが演じられました。 玉はうまくポケット(?)に入りませんでした。 歌詞もセリフもドイツ語で演じられた第一幕は、全く拍手のない、会場全体が冷え切った舞台でした。 その責任は、三浦安浩さんの演出にあるでしょう。 歌手達はエクササイズに使う大きい球を投げ渡しながら歌うんですが、歌唱の邪魔。 何を考えているのやら、馬鹿馬鹿しい限りです。 野球ボール大の玉も出てきまして、これがコロコロと転がって、オーケストラピットに落ちました。 野球ボール大とはいえ、楽器の上に落ちたり誰かの頭に当たったら危険でしょう。 演出家たるもの、関係者の身の安全をまず考えなくては。 僕は1996年7月7日(日)にこの劇場で見た《トゥーランドット》(演出:栗山昌義)を思い出しました。 銅鑼を鳴らすカラフ(福井敬)のバチが外れて、オケピットに落ちてしまったというハプニングがあったんですよ。 第1幕だけで帰ろうかと思ったのですが、レポートするなら見届けなくてはね。 第2幕になってオルロフスキー公爵の歌が終わったときに舞台の合唱が拍手をする段取りとなっており、これが上手くシンクロして、会場からも拍手が聞こえるようになりました。 第2幕から、セリフはドイツ語と日本語の混合になって、ファルケがマイクを持って飯守先生を紹介したりします。 アトラクションはリヒャルト・シュトラウス《バラの騎士》のワルツ。 このあたりが、飯守先生の一番気合いが入ったところだったと思います。 第3幕は岩川均さんのフロッシュ。 僕は1995年にこの人の《ファンタスティックス》(エル・ガヨ役)に感心して、ニューヨークの舞台まで見に行ってしまったんですから。 彼のセリフは全くのオリジナルで、言いたい放題。 「日本語とドイツ語が混じって、訳の分からぬ演出だなも」 「平土間の平民には見えんと思うけれど、この舞台はビリアードの台になっとるんだわ」 そういえば僕は2004年12月26日に、岩川さんの演出で蒲郡オペラ《カルメン》を見たのでした。 岩川さんの演出は正統的ながら陳腐に陥らない、まったく納得がいくものでしたが、特に舞台を埋め尽くすコーラスの動かし方が素晴らしかった。 今日の《こうもり》も岩川さんが演出した方が良かったような気がします。 僕はウィーン・フォルクスオパー(2004年1月1日)でも、ウィーン・シュターツオパー(2004年1月2日)でも《こうもり》を見ているのですが、一番気に入った舞台は2011年12月10日に長久手青年の家で見た、愛知県立芸術大学の学生による公演(指揮:佐藤正浩 演出:飯塚励生)ですね。 |