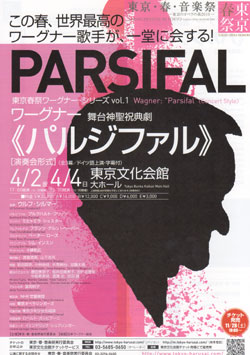

| 僕にとって《パルジファル》は特別なオペラです。 僕は今までに一度だけバイロイト歌劇場で観劇したことがありまして、それは1980年8月16日の《パルジファル》。 演出はヴォルフガング・ワーグナー、指揮はホルスト・シュタイン。  暗闇の中から聞こえてきた前奏曲にもゾクゾクしましたが、第一幕の舞台転換の音楽、グルネマンツとパルジファルが舞台奥(すごく遠い)に消え去ると、周囲から大道具が集まってきて聖杯城を型作り、聖杯の騎士達が歌いながら入城してきた場面には、「これこそワーグナーオペラの最も深奥な神殿だ」と痺れあがったものです。 《パルジファル》はその後、 1989年10月のウィーン歌劇場来日公演、 1997年4月13日のクレーマー&ボン歌劇場、 2000年10月8日の飯守泰次郎&関西二期会、 2002年11月4日のアルブレヒト&読売日本交響楽団、 2005年11月13日の飯守泰次郎 & 東京シティフィル と、長いオペラの割にはよく見ています (^_^) 。 僕がウルフ・シルマーの名前を意識するようになったのは、2000年5月6日のヘッセン州立劇場(ヴィースバーデン)の《さまよえるオランダ人》。 序曲の最初の音を聞いたときに「これは凄いワーグナー体験ができる」と確信したものです。 オランダ人のユッカ・ラジライネンにも「世界にはこんな歌手がいるのだ」と大感激したものです。 ところがこのHPを検索してみると、僕はその前にシルマーを聴いている。 それは1993年8月12日のブレゲンツ音楽祭《ナブッコ》。 日本でも聴いていて、2007年4月15日の新国立劇場《西部の娘》。 この演出がアンドレアス・ホモキで、なんだか因縁めいたものを感じてしまいます (^_^ゞ。 話は最初に戻って、ヘッセン州立劇場の《さまよえるオランダ人》を思い出せば、シルマーのワーグナーを聞き逃すわけにはいきません。 ということで、前書きが終わりです (^_^ゞ。  東京・春・音楽祭-東京のオペラの森 舞台神聖祭典劇《パルジファル》(演奏会形式) 2010年4月4日(日)3:00PM 東京文化会館 指 揮:ウルフ・シルマー パルシファル:ブルクハルト・フリッツ クンドリー:ミヒャエラ・シュスター アムフォルタス:フランツ・グルントヘーバー グルネマンツ:ペーター・ローズ クリングゾル:シム・インスン ティトゥレル:小鉄和広 管弦楽:NHK交響楽団 合 唱:東京オペラシンガーズ 児童合唱:東京少年少女合唱隊 舞台上に現れたオーケストラは、とても2月20日に名古屋で見たN響と同じオーケストラには見えませんでした。 コンサートマスターは外国人だし、木管楽器に女性が多いし。 「N響アワー」を見ていないので、最近の状況が分からず、第2オーケストラか? などと考えたりして。 このコンサートマスターはペーター・ミリングさん。 ドレスデン・シュターツカペレのコンサートマスターで、年に数回のペースでN響にゲスト・コンサートマスターとして出演しているらしい。 見るからにベテランで、この人なら《パルジファル》のすべてを知っているんだろうな、とお任せできる感じ。 ウルフ・シルマーの音楽はアンサンブルの澄みやかなものでしたが、盛り上がるところは盛大に盛り上がり、期待どおりの素晴らしいものでした。 NHK交響楽団も見た目にもかかわらず、素晴らしいワーグナーを聴かせてくれました。 東京オペラシンガーズもいつもながらの迫力です。 今回の公演は演奏会形式。 チラシに宮嶋極さんが「演奏会形式の方が、作品そのものを楽しむにはかえって好都合かも知れない。それは昨今のオペラ上演(特にドイツ語圏で)は演出主導で読み替えが行われ、作品本来の意味合いや音楽的な魅力を堪能できないケースがままあるからだ」と書かれているのには笑ってしまいました。 作品本来の意味合いや音楽的な魅力を堪能できない演出って、存在する意味があるのかな? そういう演出家が日本のオペラ公演に招かれ、もてはやされ、「本場のオペラとはこういうものだ」と評論家や観客が一生懸命謎解きをする‥‥。 《パルジファル》に戻りまして、歌手たちは譜面台を立てながらの演奏会形式の演奏でした。 しかし彼らはもうそれぞれの役が体に入っているのでしょう。 その存在自体が役になりきっており、オペラ公演を見ているような満足感があります。 グルントヘーパーのアムフォルタスを聴くのは、1989年10月のウィーン歌劇場来日公演、2002年11月4日のアルブレヒト&読売日本交響楽団に続き、今回が3回目になるようです。 20年前から聴いているのか (@o@)。 クンドリーのミヒャエラ・シュスターは第二幕のパルジファルとの二重唱では楽譜を見ていませんでした。 第三幕では最初のうめき声を上げるためと、パルジファルの足を洗い、また洗礼を受けるという設定のため、舞台に立っています。 グルネマンツやパルジファルの歌に合わせ、落ち込んだり、逆に微笑んだり、なんという細やかな演技でありましょう。 ここで思い出すのが3月28日名古屋の《ナブッコ》。 《ナブッコ》のソリストたちは歌い終わると素に戻り、椅子に座っていました。 あれではオペラティックな感興を味わうことが出来ません。 日常的にオペラに出演している人と、たまの機会に歌う人では、役に対する思いや理解が違ってくるのは当然でしょうね。 『聖金曜日の音楽』以降の舞台は神懸かってきまして、さすがの「舞台神聖祭典劇」です。 会場にいた多くの人が浄められた思いを持って、帰られたのではないでしょうか。 |

「REVIEW10」に戻る ホームページへ